(Nota: Las imágenes están mal puestas, estamos trabajando en ello ^^. Gracias por el aviso http://muerteportaminas.wordpress.com)

Tres versiones de El extraño caso del Dr.Jekyll y Mr.Hyde: Carl Bowen, Santiago García y Jerry Kramsky

(Esta fue mi primera colaboración con Zona Negativa. Puede que la extensión sea un poco exagerada pero estoy contento con alguna cosa. Apto para cualquier fan del cómic pero especialmente dirigido a gente interesada en el análisis de guión)

El objetivo de este artículo es analizar los problemas técnicos que han de solventar los autores de comic enfrentados con una adaptación literaria, especialmente los guionistas.. Observaremos tres formas paradigmáticas de adaptación: la que se adhiere fielmente al original (BOWEN), la que realiza modificaciones mínimas para asegurar la legibilidad (GARCÍA) y la que asume la tarea de crear una obra nueva (KRAMSKY). Se pretende evaluar críticamente las consecuencias de las decisiones que toman los autores considerados, la calidad de su análisis literario y su conocimiento de los mecanismos narrativos específicos del medio. Avanzar, en definitiva, hacia una comprensión razonada de la tarea del guionista de comic a través de un caso especialmente complejo

| I – Introducción: El poder específico de la narración gráfica |

Yo no me considero un ilustrador, pienso en mí como un dibujante. No ilustro una historia con imágenes, utilizo imágenes para escribir una historia

CHRIS WARE

Adaptar el relato de un escritor consciente de su estilo es, probablemente, el mayor desafío que puede afrontar un autor de comic. No solo debe conocer las posibilidades de su oficio con toda precisión, sino discernir rigurosamente la naturaleza específica del texto literario original. Los mecanismos formales que permiten lograr un determinado efecto en un medio narrativo pueden provocar el efecto contrario en otro medio e, incluso, no funcionar en absoluto. Al respecto, la potencia narrativa inherente al comic debería estar más allá de cualquier duda, pero nociones tan imprecisas como las de yuxtaposición o secuencialidad apenas arrojan luz sobre la cuestión del funcionamiento interno de la narración gráfica. Ni siquiera un término tan afortunado como solidaridad icónica, acuñado por el neo-semiótico Thierry Groensteen, da cuenta de la gama de recursos de los que dispone el autor de comic. Quizá la metáfora organicista con la que Eisenstein define al plano nos resulte útil para comenzar a imaginar todo lo que se puede hacer con un comic.

Así que el montaje es un conflicto, como es un conflicto la base de todo arte (una trasposición en imágenes del principio dialéctico). El plano aparece como una célula del montaje; por tanto, éste debe ser también considerado desde el punto de vista del conflicto. El conflicto dentro del plano es montaje potencial, que en el desarrollo de su intensidad rompe la jaula cuadrilateral de aquél y hace estallar su conflicto en los impulsos de montaje entre las piezas del mismo

Si tenemos en cuenta que la viñeta, a diferencia del plano cinematográfico, no está limitada por la temporalidad y que el realismo no es más que una opción entre otras tantas, podemos aventurar que el comic es un medio especialmente dotado. La teoría del comic, dominada por enfoques posestructuralistas, deconstructivistas y, en general, por planteamientos discursivos, tiende a estudiar los procesos de lectura simbólica descuidando bastante el funcionamiento concreto de los procesos creativos, en especial los que competen al guionista.Creo que una interpretación dialéctica del comic contribuiría a comprender los mecanismos que sustentan la fortaleza de la narrativa gráfica.

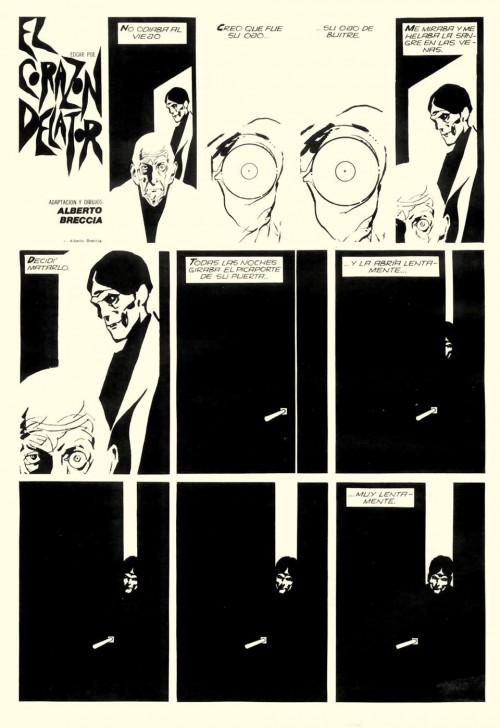

Consideremos, para ilustrar estas ideas, la siguiente página, dibujo de Ortiz sobre guión de Margopoulos.

![Poe_Margopoulos_Ortiz]()

Corresponde a una de las versión gráficas de El Pozo y el Péndulo, relato en el que Poe hace sufrir a un hombre desconocido todo tipo de torturas mientras aguarda un destino incierto en prisión. En el relato original el preso se horroriza ante la pesadilla que reposa en el fondo del pozo aunque Poe, en uno de sus gestos más característicos, decide no mostrarlo. La terrible visión que nunca se describe recuerda al “festín” elidido en La narración de Arthur Gordon Pym. Sin embargo, la versión de Margopoulos convierte al pozo en un simple agujero vacío, ignorando el “horror” imaginado por Poe. En resumen,Margopoulos utiliza la viñeta como una cámara de cine, así que se concentra únicamente en las cosas que efectivamente se pueden mostrar, aunque el precio sea mutilar la intención artística de Poe.

Podemos advertir también que las didascalias muestran una versión extremadamente retórica de los pensamientos del protagonista. Es característico de las adaptaciones estandarizadas que los cuadros de texto hagan las veces de la voz del escritor, mientras que las imágenes se reservan para lo que se considera que es la trama. Es decir, gran parte de los autores de comic quiebran la necesaria unidad entre forma y contenido, como si en la narración gráfica no hubiera una tradición creativa capaz de dar cuenta de la complejidad de la literatura. Margopoulos quiere que su versión “suene” a Poe e imita su estilo inflado y cientifista en los cuadros de texto, en lugar de intentar que el conjunto de la narración refleje la intención artística del relato.

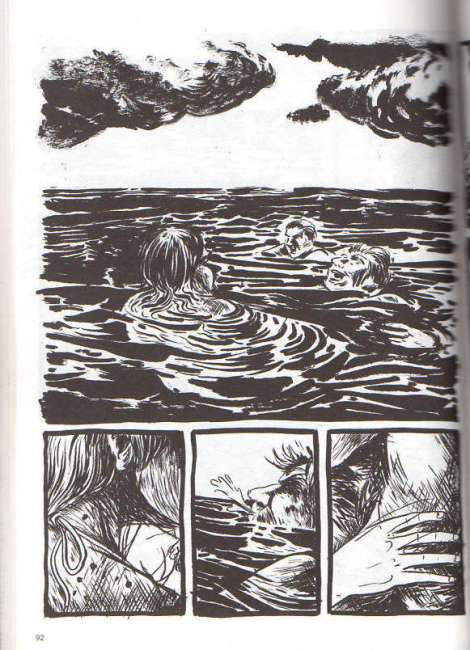

Veamos el caso de un autor que rechaza la identificación rutinaria entre viñeta y plano cinematográfico. Enrique Breccia selecciona cuidadosamente el núcleo narrativo de Poe y utiliza recursos específicos del comic para representarlo.

![Breccia1]()

Enrique Breccia pretende habitar la paranoia que constituye el núcleo temático del relato pero sabe que trasladar directamente la estructura de Poe al comic no funcionaría. Gran parte de los efectos literarios cambian radicalmente su función en un entorno visual. A veces, incluso, dejan de funcionar. Espero que lo comprobemos a lo largo del ensayo. El autor argentino busca mecanismos propios de la narración gráfica que puedan ser equivalentes a los empleados por Poe y fragmenta la trama todo lo que necesita para conseguirlo. Vemos además, en contraste con la versión de Margopoulos y Ortiz, que Breccia apenas sobrecarga el texto. Breccia diseña la página de modo que la reiteración imite la forma en que Poe transmite el descenso hacia la demencia en su protagonista. El texto trabaja para las imágenes, y la síntesis de ambos elementos crea un ritmo que, como los latidos de corazón del relato, consigue captar el verdadero estilo de Poe de un modo que las palabras por sí mismas jamás podrían.

Los recursos inherentes al lenguaje comicográfico son tan potentes que técnicas como la narración paralela o la reiteración, tan invasivas en el cine, se integran con naturalidad en el comic. Es un fenómeno característico del comic que las indagaciones en su lenguaje pueden atraer tanto a lectores “ocasionales”como a expertos en la materia. Así, una obra como La infancia de Alimaña emplea procedimientos similares a los de Breccia sin perder ni un ápice de su accesibilidad.

![Buscema78]()

La pobreza teórica del medio y su débil especialización han contribuido a que gran parte de los autores desaprovechen la capacidad expresiva del comic –muchas veces atribuida, erróneamente, a obras experimentales y/o vanguardistas- y se vinculen a modelos como el cinematográfico, cuyas formas expresivas no funcionan necesariamente fuera de su contexto específico.

| II – Adaptar Dr.Jekyll y Mr.Hyde: Problemas fundamentales |

En un instante de claridad mental me fijé en mis manos. Las de Henry Jekyll, como usted pudo observar con frecuencia, eran por su tamaño y por su conformación propias de un hombre de su profesión: amplias, firmes, blancas y distinguidas. Pero las que veía yo ahora con bastante claridad a la luz amarillenta de una media mañana londinense, medio cerradas y descansando en las ropas de la cama, eran delgadas, sarmentosas, nudosas, de una fea palidez y espesamente sombreadas por un tupido vello negro. Eran las manos de Edward Hyde

ROBERT LOUIS STEVENSON

Cualquier adaptación de El extraño caso del Dr.Jekyll y Mr.Hyde ha de resolver un problema fundamental: la estructura de la novela –más propiamente nouvelle, o novela corta- se basa en la intriga respecto a la identidad del maligno señor Hyde pero hoy en día nadie ignora que Harry Jekyll y Edward Hyde son la misma persona. La pareja de personajes ha llegado a convertirse en símbolo universal de la dualidad entre el bien y el mal. Aunque, como veremos, cabe discutir que la metáfora de la dualidad sea la más apropiada.

Por tanto, la primera pregunta que un guionista debería plantearse es la siguiente: ¿cómo se puede adaptar un relato basado en un misterio cuya resolución todos los lectores conocen antes de abrir la primera página?

Recordemos en sus elementos fundamentales la trama de la novela. El abogado Utterson descubre que su amigo y cliente Henry Jekyll tiene tratos con un criminal llamado Edward Hyde. Utterson intenta desvelar la identidad de Hyde, cuyos crímenes son cada vez más alarmantes, al tiempo que advierte que la actitud de su amigo es cada vez más extraña. Finalmente, la persecución a la que es sometido Hyde termina en el domicilio de Jekyll que aparece muerto junto a una carta en la que explica todo lo sucedido.

Hasta este punto la trama podría ser la típica historia policíaca aderezada con unas gotitas de thriller pero la carta del Dr.Jekyll altera el género, llevándolo al terreno de la ciencia ficción y la novela psicológica. El doctor cuenta en su confesión que, obsesionado por la lucha entre el bien y el mal que se libra en toda consciencia humana, inventó una pócima para escindir su personalidad. La escisión es tan radical que el doctor Jekyll se transforma en un ser salvaje y físicamente deforme, aunque solo durante unas horas. Así nace Mr.Hyde, que da rienda suelta a sus más oscuros vicios con la connivencia de su otro yo. Pero en algún momento Hyde toma el control y amenaza con eliminar cualquier vestigio de la personalidad de Jekyll. El individuo está a punto de ser sucumbido por su encarnación maléfica. Al final Jekyll reúne las fuerzas que le quedan y trata de evitar al mundo la maldad de Hyde, aún arriesgando su propia vida.

![Fredric March ataviado de Mr.Hyde. ¿Cómo se puede asumir que la cámara es, por defecto, más poderosa que la viñeta para caracterizar a un personaje?]()

Fredric March ataviado de Mr.Hyde. ¿Cómo se puede asumir que la cámara es, por defecto, más poderosa que la viñeta para caracterizar a un personaje?

Desde un punto de vista organizativo la novela de Stevenson es extraña. Más de tres cuartas partes del relato se componen en la forma de una investigación, hasta que la carta del Dr.Jekyll proporciona las revelaciones necesarias para entender la historia. En términos de guión convencional la carta podría considerarse un gran anticlímax. Sin embargo, la explicación tardía del argumento moral de Stevenson permite reconsiderar la trama, rebajar la importancia de Utterson y densificar la complejidad psíquica de los protagonistas.

En cuanto al apartado psicológico, creo que gran parte de la crítica no ha captado plenamente el espléndido argumento moral de Stevenson. La supuesta dualidad entre bien y mal, que se ha convertido en la explicación más habitual de Jekyll y Hyde es, en realidad, una idea bastante imprecisa. Queda claro que Mr. Hyde es un ser perverso, cruel y destructivo, el mal en estado puro. Sin embargo, el Dr.Jekyll facilita las correrías de su alter ego, disfruta con sus tropelías… aunque termina comportándose noble y rectamente. Es decir, aunque Hyde es la encarnación del mal, Jekyll es un ser humano completo, con sus claroscuros. Si el experimento pretendía crear dos seres de naturaleza opuesta ha sido un fracaso.

Parece evidente, entonces, que la metáfora de la oposición entre el bien y el mal no es la más adecuada. La cuestión no es trivial, sino que condiciona por completo la estructura del relato, tanto en su versión literaria como en una eventual adaptación. Como veremos, de los tres guionistas considerados solamente Kramsky afrontó el problema.

Podemos aventurar tres ejes que nos serán útil para organizar la comparación entre las decisiones de cada guionista:

1. ¿Cómo se puede adaptar una historia cuyo foco de interés, la intriga sobre la identidad de Mr.Hyde, es conocido por todos sus lectores?

2. ¿Qué papel otorgar al abogado Utterson, que ahora investiga un misterio ya resuelto? Como veremos, solucionar 1) complica la presencia de Utterson en la historia, hasta el punto de que Kramsky y Santiago Garcíaprácticamente le eliminan, aunque mediante estrategias diferentes.

3. ¿Cómo representar entonces lo fundamental de la obra de Stevenson, esto es, la indagación acerca del conflicto entre el bien y el mal, teniendo en cuenta que la noción de dualidad no da cuenta de toda su riqueza?

Cualquier versión de la novela tendrá que definir una estrategia para solventar estos y otros problemas.Intentaremos analizar las decisiones de Bowen, García y Kramsky dialécticamente, esto es, valorando en qué medida su análisis literario es coherente con los mecanismos narrativos que emplean para construir su versión gráfica.

Por último, creo que es importante destacar que la maestría de Robert Louis Stevenson no ha recibido toda la atención que merece. En gran medida el hecho de que sus obras más conocidas –la que nos ocupa y La Isla del Tesoro- sean historias de género ha contribuido a rebajar la consideración crítica. Por supuesto, el hecho de que La Isla del Tesoro se considere una novela “juvenil” tampoco le ha beneficiado, prejuicio característico de los últimos tiempos. Sin embargo, el autor escocés es un autor de estilo vigoroso y mucha gente desconoce que era un teórico del lenguaje de primer nivel. No podemos detenernos a analizarlo, pero retengamos en mente que las palabras que utiliza Stevenson son tan importantes como los acontecimientos que elige para hilar su trama.

Comencemos.

| III – Carl Bowen. Un detective sin misterio que resolver |

Qué incluir y qué desechar; si un hecho determinado es orgánicamente necesario o puramente ornamental; si en el caso de ser puramente ornamental no debilita u oscurece el diseño general y, finalmente, en caso de decidir utilizarlo, si debemos hacerlo de forma notoria y llamativa o bajo algún disfraz convencional, son cuestiones de estilo plástico que resurgen continuamente. Y la esfinge que patrulla las sendas del arte ejecutivo no tiene un acertijo más irresoluble que proponernos

ROBERT LOUIS STEVENSON

La obra de Carl Bowen parece estar orientada a estudiantes, quizá de secundaria, y creo que es el momento de comentar algo sobre mi enfoque. Voy a ignorar por completo –con dolor- cualquier cuestión referente a las condiciones de producción de estos tres comic, puesto que lo que me interesa resaltar son las repercusiones de las decisiones de los guionistas y no sus circunstancias vitales. Por tanto, no voy a valorar si las obras se dirigen a niños o adultos, ni me preocuparé por las posibles restricciones editoriales. Para tener en cuenta esos condicionantes habría que entrevistar a los autores, con lo que surgirían otros problemas, como investigar la veracidad de sus explicaciones. Además, que un libro esté orientado al público infantil-juvenil no debería excluir ningún procedimiento artístico, que es lo que nos interesa ahora. Andersen hacía que una madre perdiera los ojos y la piel mientras intentaba rescatar a su hijo del infierno y Raymond Briggs afronta la muerte con igual seriedad enThe Snowman o en Cuando el Viento Sopla. Siendo grave ignorar las condiciones de producción de una obra, sería aún más grave tratarla condescendientemente solo porque su público no fuera –mayoritariamente- adulto.

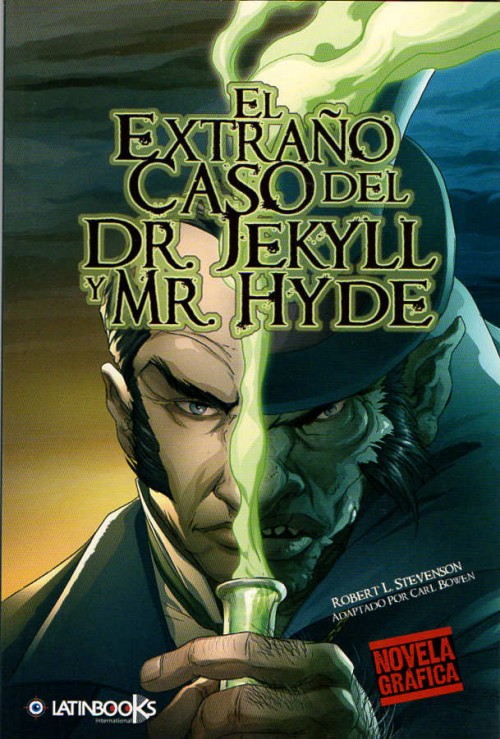

![bowenportada]()

En cierta ocasión Alfred Hitchcock dijo que nunca adaptaba obras maestras porque, en ellas, todas las palabras importaban. Gran parte de su filmografía se basó en novelas menores que leía una vez para captar la idea general y adaptarlas luego sin preocuparse lo más mínimo por la trama. Tal postura podría considerarse cobarde pero también revela la profunda sabiduría del director. Las obras maestras se caracterizan porque todos sus elementos son orgánicos, esto es, necesarios. Esta unicidad, junto a determinados prejuicios acerca de la fidelidad al original, favorece que muchos autores no se atrevan a alterar el trabajo de ningún escritor clásico. La consecuencia es que intentan respetar todo lo que se cuenta en la novela, incluso el orden en que se cuenta.

Tal postura “conservadora” rara vez sale bien.Este es el caso de Carl Bowen. Su versión del Dr.Jekyll y Mr.Hydees fiel hasta el último detalle tanto a la trama como a las formas de exposición. Ignora, por tanto, los problemas que describíamos un poquito más arriba y, digámoslo ya, no parece haber pasado de una lectura superficial del texto de Stevenson. El guión de Bowen nos servirá para comprobar que los dispositivos narrativos no pueden trasladarse de un medio a otro sin que haya una modificación para adecuar sus efectos. Veremos que la estructura que funciona en el relato de Stevenson es papel muerto en el comic de Bowen y Daniel Pérez.

Pero antes, para comprender por qué una adaptación directa no es posible en este caso concreto, tenemos que profundizar nuestra comprensión de la novela.

III.1 Gabriel Utterson: Testigo fiable, garante de verosimilitud

Recordemos otra vez –lamento ser tan pesado con esta idea- que el abogado Utterson, amigo del doctor Jekyll, conduce la historia durante gran parte de la novela, de modo que es un personaje clave para sostener la intriga y mantener el interés. Utterson hace las veces de investigador, nos conduce de un lado a otro del escenario y justifica la sensación de peligro en las intrincadas calles nocturnas de Londres, entre las que podría acechar Hyde.Esta función policíaca de Utterson es la que Carl Bowen muestra en su historia, pero nos quedaríamos en la superficie si no fuéramos más allá.

Robert Louis Stevenson sabe que los lectores son siempre más inteligentes de lo que parece. Si Mr.Hyde entra cuando quiere en casa del Dr.Jekyll, cuyo comportamiento es cada vez más errático, y cada vez que aparece uno desaparece el otro, no sería difícil atar cabos. Una novela de misterio o un truco de magia fracasan cuando el lector sabe en dónde puede estar el truco, incluso si no sabe de cuál se trata. Si los lectores de Stevenson hubieran sospechado que se les engañaba, toda la estructura se habría caído como un castillo de naipes. ¿Cómo podría evitarse?

Hacía falta llegar hasta aquí para comprender el verdadero papel de Utterson. Desde las primeras páginas se le presenta como un personaje meticuloso, serio, racional y observador. Stevenson realiza una descripción tan detallada que su objetivo habría de resultarle transparente al guionista. Pretende construir un narrador de confianza, un testigo tan fiable que si Utterson desconoce la identidad de Hyde los lectores sienten que el desconocimiento es lo razonable. Es la magia de la literatura: si un personaje consigue ganarse nuestra confianza confiamos en su percepción y dejamos de sospechar. Utterson nos distrae para que no veamos los hilos que mueven la trama y, al mismo tiempo, nos convence de que la acción se dirige hacia donde debe. Como estamos viendo el mundo a través de sus ojos –y nos parecen de fiar- no nos damos cuenta del evidente truco que está utilizando Stevenson. En una palabra, Utterson actúa como garante de la verosimilitud y credibilidad del relato.

Sin embargo, ambas funciones –su papel de investigador y su rol de testigo fiable- se desmoronan en una adaptación gráfica que siga los hechos al pie de la letra. Los artificios de Stevenson son demasiado claros como para soportar que la imagen los desnude. Aunque existiera un improbable lector que no supiera que Mr.Hyde y el Dr.Jekyll son la misma persona, se habría dado cuenta a las pocas páginas del comic. Es imposible ocultar la evidencia de la imagen y Bowen no intenta hacerlo. El resultado es un verdadero desastre: el guionista ni esconde la identidad de Hyde ni elimina la investigación de Utterson. Hay un detective y un culpable, pero falta un misterio.

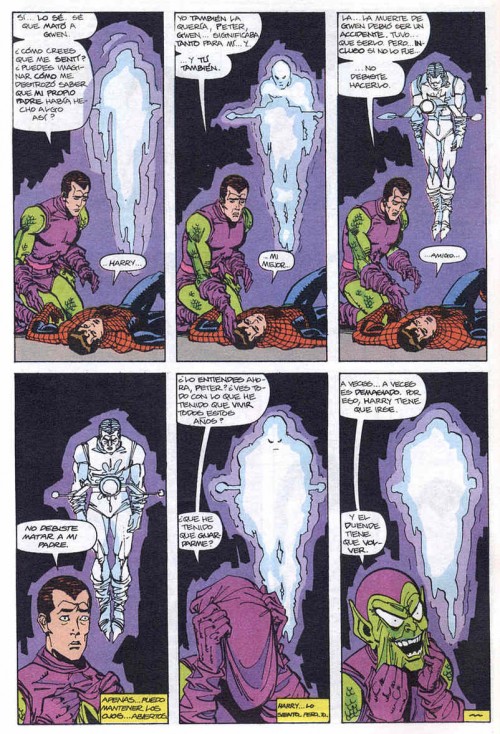

![bowen16]()

III.2 Tres personajes en busca de autor

La versión naufraga, entonces, desde su primera fase de diseño narrativo. Si Gabriel Utterson persigue a un hombre cuya identidad ignora –pero el público conoce- y, por su parte, el Dr.Jekyll aparece fingiendo no saber nada sobre los crímenes tenemos que los dos personajes principales no están cumpliendo ningún cometido concreto. El único protagonista cuyo marco estructural le permitiría actuar es Hyde, y volcar el peso del relato en su crecimiento habría sido la decisión que salvase la versión de Bowen, pero el guionista, comprometido con la fidelidad al relato original, no le otorga ningún peso específico.

Creo que merece la pena insistir en esto: durante tres cuartas partes de la versión de Bowen no hay intriga, ni acción, lo que contraviene cualquier principio del guión convencional, que requiere que los protagonistas tengan un objetivo claro y una estrategia definida para alcanzarlo. Tres personajes se mueven en un mundo sin intriga sin que sepamos qué deben alcanzar, porque nadie nos ha explicado cuáles son los criterios para interpretar sus acciones. Esta parálisis puede funcionar en un texto literario –si un maestro como Stevenson está al mando de las operaciones-, pero es prácticamente inasumible en una narración visual.

![bowen38]()

Las consecuencias de esta inacción son aún más profundas y alteran el conjunto de la obra. Recordemos que Stevenson había diseñado a Utterson para que fuera el garante de la verosimilitud del relato, convirtiéndole en un narrador fiable. En el comic, en cambio, Utterson investiga unos crímenes que no acierta a comprender a pesar de que el lector los tiene completamente claros, con lo que deja de ser un testigo de confianza para convertirse en un hombre despistado que no ve lo evidente. Y, aún peor, es un inepto mortalmente serio, lo que acentúa su ridiculez.

Esta conversión del narrador en observador impreciso habría invalidado cualquier otro esfuerzo, de haberlo habido, por parte de Carl Bowen. Que no haya sido capaz de comprender el rol de Utterson puede disculparse –aunque no habla bien de su análisis literario-, pero mantener un relato policíaco en el que el protagonista es menos perspicaz que el lector solo puede consentirse si se trata de una historia paródica o de humor. Sería impensable que en una novela de Ágatha Christie los lectores adivinasen el final a las pocas páginas mientras que el detective da palos de ciego sin comprender nada durante horas y horas, aunque ciertamente sería divertido en una sátira de Eduardo Mendoza. Reconocer las limitaciones que impone el género en que está trabajando es un requisito para cualquier guionista.

![La viñeta final en la que Utterson se sorprende resulta un tanto ridícula teniendo en cuenta que el lector ya lo hace decenas de páginas]()

La viñeta final en la que Utterson se sorprende resulta un tanto ridícula teniendo en cuenta que el lector ya lo hace decenas de páginas

Destaquemos, por último, que la carta en la que el Dr.Jekyll explica su teoría sobre la dualidad del alma y revela que Hyde es el propio Jekyll carece de impacto porque al lector no le sorprende y, aún peor, no le interesa. En el comic no hay intriga, no hay testigo que distraiga nuestra atención y, por tanto, la confesión de Jekyll, incluso su postrero heroísmo, nos resulta indiferente.

La estructura, creo que queda claro, no se sostiene en ninguno de sus pilares. La fidelidad al texto original no es una opción en el caso del Extraño caso del Dr.Jekyll y Mr.Hyde. Esto no es un principio universal. Ciertamente cualquier versión requiere crear una obra nueva pero muchas novelas se organizan en torno a una trama más “cinematográfica” que permite construir un guión estándar extrayendo sus eventos centrales. Se les puede aplicar, digámoslo así, cirugía menor. No es el caso del relato de Stevenson y las decisiones de Bowen lo ponen de manifiesto.

El rol de Utterson nos ha servido para analizar la estrategia de Stevenson y, al mismo tiempo, observar cómo su complejo juego se desmorona si se traduce a imágenes “literales”. Santiago García y Jerry Kramsky comprenden este problema y actúan en consecuencia: ambos reducen la presencia de Utterson a su mínima expresión, aunque con diferente estrategia y grado de acierto.

| IV – SANTIAGO GARCÍA. La redención del Doctor Jekyll |

El autor de relatos no sólo debe saber desde qué ángulo debe presentar su anécdota si quiere darle todo su brillo, sino que debe comprender por qué ese ángulo particular y no otro es el correcto. Por consiguiente, tiene que haber dado muchas vueltas a su tema, tiene que haber girado a su alrededor, por decirlo así, y aplicarle aquellas leyes de la perspectiva que Paolo Uccello encontrara “tan hermosas”, antes de poder ofrecerlo al lector como un fragmento de experiencia sin adornar, cogido del árbol como una fruta madura

EDITH WHARTON

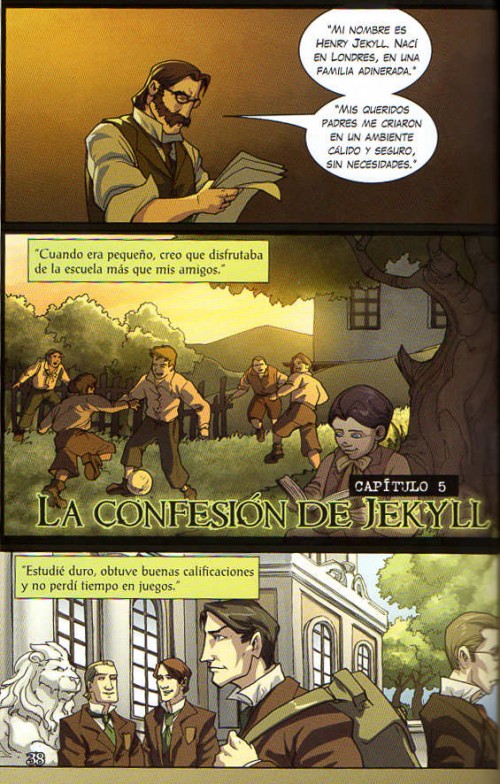

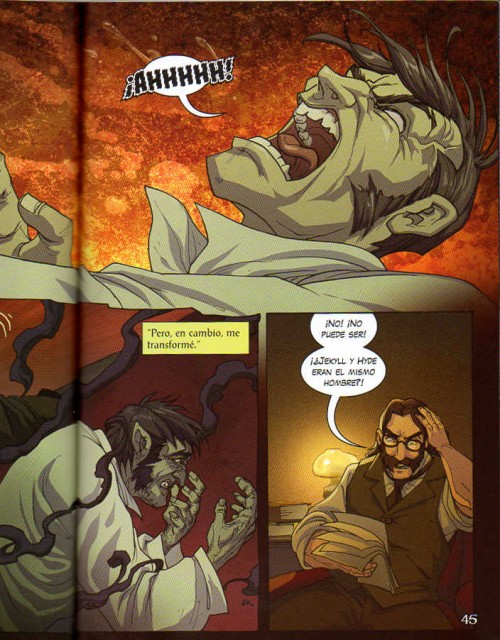

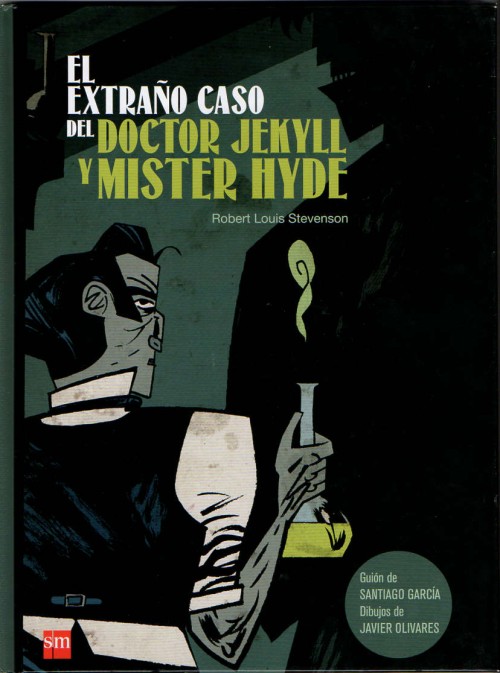

Con la adaptación de Santiago García y Javier Olivares entramos en un territorio diferente al anterior. Allí dondeCarl Bowen está atenazado por la fidelidad y no hace ningún esfuerzo por salvar su versión, García toma decisiones que le permiten crear una adaptación solvente. La más importante es, sin duda, aceptar que el lector sabe quién es Hyde, con lo que ya no puede haber intriga en el relato. Esta decisión, simple solo en apariencia, implica que Utterson ya no puede cumplir las mismas funciones que en la novela. ¿Para qué haría falta que alguien investigue un misterio que ya está resuelto? Es fozoso prescindir del abogado. Desde mi punto de vista esta operación es tan correcta como necesaria y permite sobrevivir al comic de García y Olivares. Pero no se puede prescindir del rol de Utterson sin proponer algo a cambio. Santiago García convierte a Jekyll en el único protagonista del relato y en esa decisión se originan tanto los aciertos como las debilidades de su versión.

![garciaportada]()

IV.I. Doctor Jekyll. Un héroe insuficiente

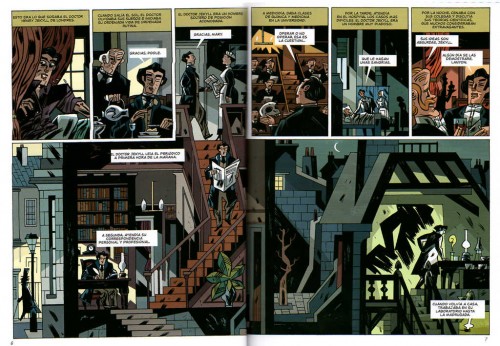

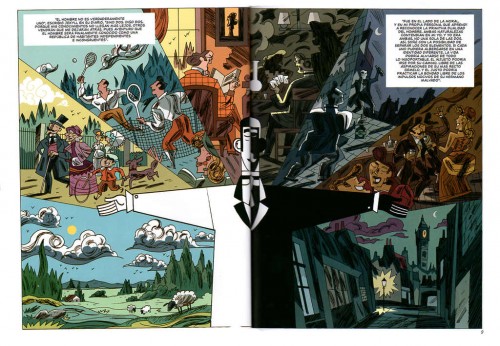

Charles Dickens comentó una vez que cuando necesitaba dinero escribía novelas sencillas con un arco de transformación gigantesco; así planificó, por ejemplo, Cuento de Navidad. Todos los gurús del guión comercial explican que nada satisface más al público que una historia en la que el protagonista comprende sus errores iniciales, logra superarlos y se convierte en alguien más sabio, incluso aunque sea demasiado tarde para salvarse. Santiago García conoce este principio y lo aplica a fondo. Convertir a Jekyll en protagonista es el gesto instintivo de cualquier guionista de concepción audiovisual, cuya primera idea suele ser manipular a los personajes según su posición en el desarrollo de la trama. A la manera de un director de cine que ha de sacar el máximo partido a los escasos minutos de los que dispone su personaje, Santiago García altera la estructura de la novela de Stevenson de modo que la experiencia moral de Jekyll sea la espina dorsal del relato. Para lograrlo coloca la revelación final de la novela–la confesión de Jekyll y su teoría sobre la separación de la consciencia- en las primeras páginas del comic, con lo que hace las veces de primer acto, grosso modo. Así, todo el relato se articula para connotar gráficamente la idea de la dualidad entre el bien y el mal.

Y, hasta cierto punto, funciona. Hyde comete crímenes y se transforma en Jekyll, lo que le permite un escondrijo perfecto. Al principio ambos conviven en una simbiosis ventajosa con la que Jekyll desahoga, nos es lícito suponerlo, algunos de sus instintos reprimidos. Santiago García traza una historia de ascenso, caída y redención trágica. Cuando la mitad malvada de Jekyll se vuelve tan poderosa que amenaza con dominar la totalidad de la consciencia del individuo, el doctor toma una decisión trágica y valiente, que le redime de sus pecados iniciales.

Pero una mirada atenta nos muestra que el diseño narrativo no ha previsto sustituir las funciones estructurales del ausente Utterson. El doctor Jekyll puede cumplir el rol de héroe trágico pero por su propia coyuntura –encerrado en su despacho hasta que se transforma- ni puede mostrarnos el oscuro laberinto en que se transforman las calles de Londres ni, más importante aún, nos transmite la sensación de amenaza latente que Utterson permitía. No olvidemos que el terror gótico es uno de los elementos claves de la tradición de Stevenson, y en esta versión de comic está prácticamente ausente.

![garcia6_7]()

Esta es la principal debilidad de la versión de Santiago García, aún si la consideramos desde los parámetros del guión clásico a los que se ciñe. El doctor Jekyll es un protagonista satisfactorio pero eminentemente pasivo durante gran parte de la historia. La actividad se transfiere a Hyde, pero este no es más que un monstruito gamberro, carente de profundidad. Nadie investiga a Hyde, nadie siente curiosidad por sus relaciones con Jekyll, en ningún momento nos ponemos en el lugar de las vícimas y, en definitiva, el único atractivo de esta versión es contemplar cómo Jekyll acepta primero y rechaza después su “mitad” malvada. La novela de Stevenson, con su sofisticado dispositivo encaminado a potenciar la revelación final y su mezcla de géneros, queda reducida a la historia del error inicial y el heroísmo final de Jekyll.

El único foco de interés que retiene el comic, por tanto, es la transformación de Jekyll en Hyde y el riesgo de que este último suplante a la personalidad completa y la contamine con su maldad. Así, la dualidad en la arquitectura de las viñetas y las páginas está relacionada con esta idea que, a su vez, justifica toda la trama. Es por ello que pienso que el responsable de la estructura visual es Santiago García y no Javier Olivares, aunque no lo puedo saber a ciencia cierta. Tanto las obvias referencias a Atmósfera Cero de Steranko como la insistencia en la dualidad resultan coherentes con el argumento del comic.

Sin embargo, como ya comenté más arriba, la metáfora de la dualidad es básicamente incorrecta; el diseño de muchas películas basadas en la novela es deficiente precisamente por no comprender este punto. La idea de una oposición binaria entre el bien y el mal favorece que los guionistas separen radicalmente los pulsos de Jekyll y de Hyde, arruinando así la acción. Los puentes psicológicos entre el doctor y su alter ego monstruoso son mucho más sólidos de lo que puede percibirse en una primera lectura.

![La metáfora de la dualidad, aunque embellece el comic de García y Olivares, no refleja tanto el espíritu del relato de Stevenson como la que escogen Kramsky y Mattotti. Lo veremos más adelante.]()

La metáfora de la dualidad, aunque embellece el comic de García y Olivares, no refleja tanto el espíritu del relato de Stevenson como la que escogen Kramsky y Mattotti. Lo veremos más adelante.

A pesar de lo cuidado del –magnífico- dibujo no se perciben esfuerzos consistentes por trasladar el estilo de Stevenson. Sé que la crítica suele concentrarse exclusivamente en la trama pero dibujar el estilo, por más que sea muy difícil, es condición imprescindible para que una versión capte auténticamente la intención artística original. Al fin y al cabo, hemos visto mil historias en las que alguien muere pero La Muerte de Ivan Illich solo puede comprenderse a través de los ojos y las palabras de Tolstoi. Otro tanto con Dr.Jekyll y Mr.Hyde; hay que hacer algún tipo de esfuerzo para trasladar el impulso fundamental del artista, tal y como Enrique Breccia hizo con la paranoia de Poe. Por utilizar otro ejemplo bien conocido, recordemos cómo Karasik y Mazzulecchi se esforzaron por trasladar la temporalidad líquida de La Ciudad de Cristal, de Paul Auster.

Pero, cuestiones de guión al margen, hay algo que me ha decepcionado. En esta versión Mr.Hyde es apenas un gamberro al que Santiago García define como “un tipo divertido” y Olivares dibuja tirándose un pedo en una taberna. Esta caracterización, que quizá tenga que ver con la unidimensionalidad del personaje, me parece una falta de respeto que arruina toda la seriedad que merece la cuestión. ¿Acaso pretendían los autores conectar con la sensibilidad del público juvenil? Quizás. Pero no lo justifica, la brutalidad no asusta ni a niños ni a jóvenes. En La Sirenita, por hablar de un relato supuestamente dirigido a niños, hay un sapo que come directamente de los labios de la bruja, detalle omitido en la versión Disney. Cuanto mayor sea el poder o la crueldad del enemigo mayor será la satisfacción que provoque la victoria del héroe y nada es más ajeno al espíritu infantil o juvenil que un malvado bobalicón, a no ser que actúe como alivio cómico. En conclusión, no encuentro motivo que justifique rebajar de tal manera la severa dignidad del señor Hyde.

![garcia15]()

Hemos visto que Santiago García aborda con éxito los problemas estructurales que habíamos definido al principio del ensayo. Suprime a Utterson, convierte a Jekyll en el protagonista y centra sus esfuerzos en la dualidad entre el bien y el mal. Son decisiones coherentes si lo que se pretende es construir un relato solvente en términos del cine convencional pero no parecen las más idóneas para traducir los efectos puramente literarios del texto de Stevenson. Siguiendo a Roman Jakobson podríamos decir que Santiago García está atraído por el “dominante” audiovisual, que ha influido decisivamente a la mayor parte de autores de la historia del comic a partir de mediados del siglo XX. Jerry Kramsky, en cambio, esquiva esta limitación y exprime al máximo todos los recursos expresivos de la narrativa gráfica para intentar crear una experiencia visual que retenga la intención artística del original literario, por más que para ello tenga que violentar buena parte de la trama.

| V – KRAMSKY Y MATTOTTI – Desmontando a Mr. Hyde |

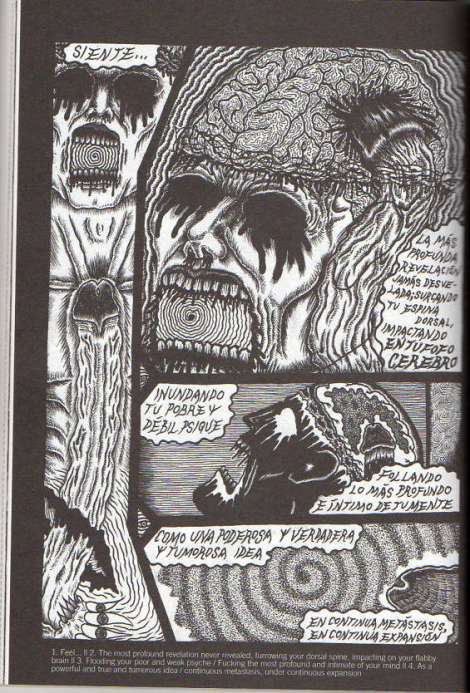

La secuencia de la transformación, el devenir Hyde de Jekyll, se despliega a través de dos planchas, 14 y 15. En la multiplicidad de imágenes yuxtapuestas, se da una progresión entre un cuerpo y el otro: el personaje vive el sufrimiento del cambio físico. Si aislamos la plancha observando las imágenes a partir de una descripción cristalina, no vemos los lazos de causalidad, sino una sucesión caprichosa de figuras, una serie de espasmos

LAURA CECILIA CARABALLO

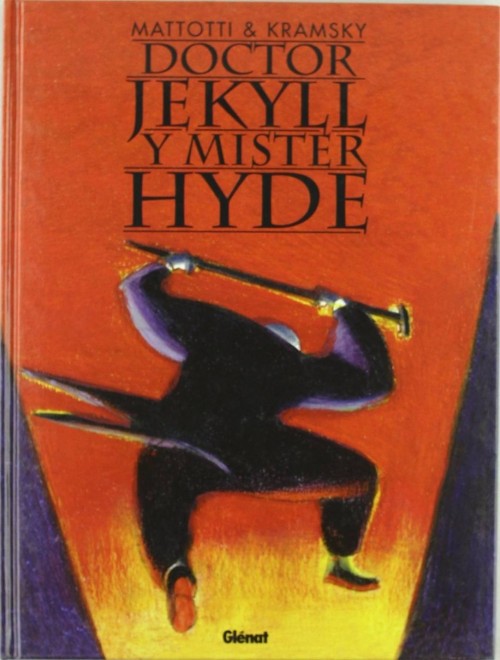

![kramskyportada]()

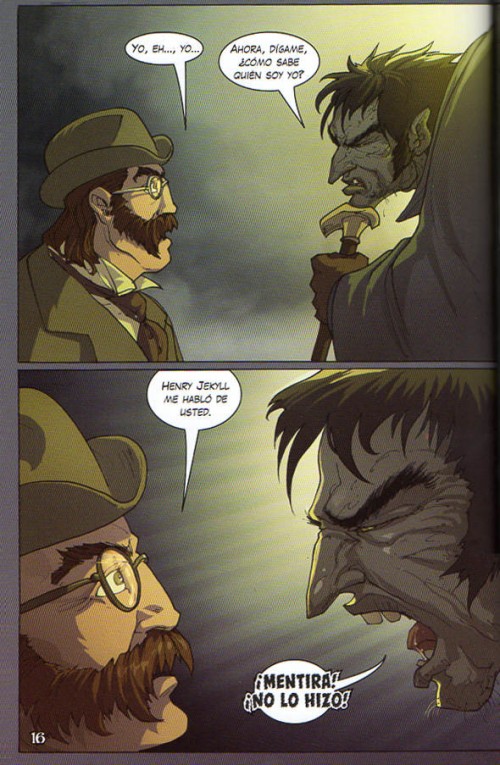

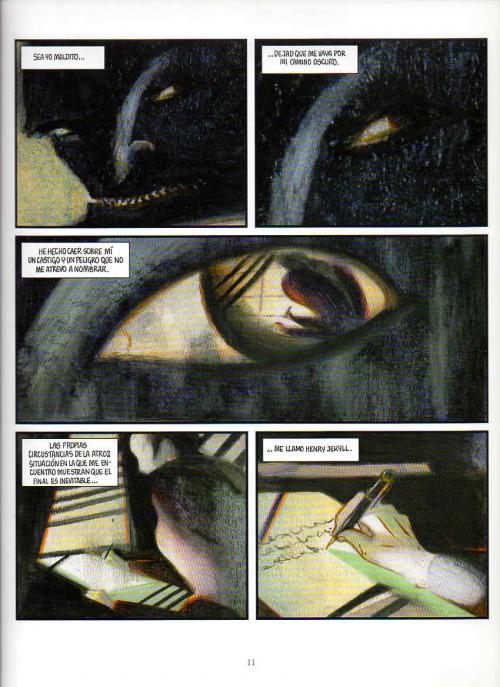

La primera frase de cualquier relato debería contener todo el potencial de la historia. Recordemos aquél “Llamadme Ishmael” de Moby Dick, o el mítico inicio de Crónica de una muerte anunciada: “El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo.” Las grandes obras establecen desde sus primeras palabras las claves interpretativas con las que debemos abordar la historia. Nada es dejado al azar. El inicio de Kramsky también consigue este efecto. Veamos sus primeras páginas.

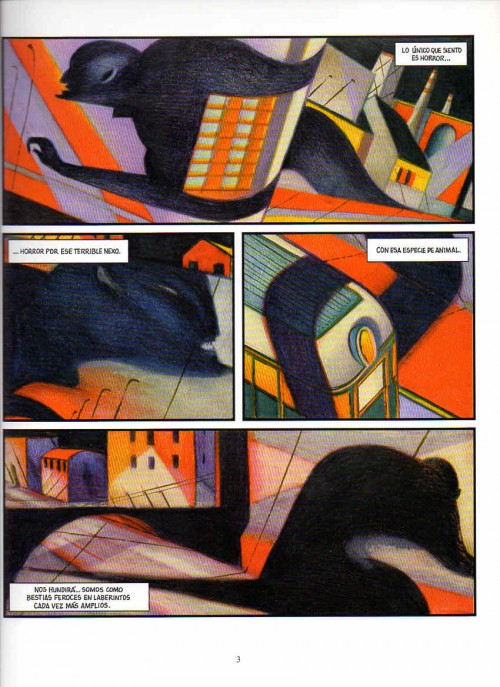

![kramsky003]()

¿A quién pertenecen tales pensamientos? Las primeras frases nos hacen pensar en el Doctor Jekyll, que estaría repudiando a Hyde. “…horror por ese terrible nexo. Con esa especie de animal”. Sin embargo, al pasar la página nos encontramos con una voz que no podemos situar.

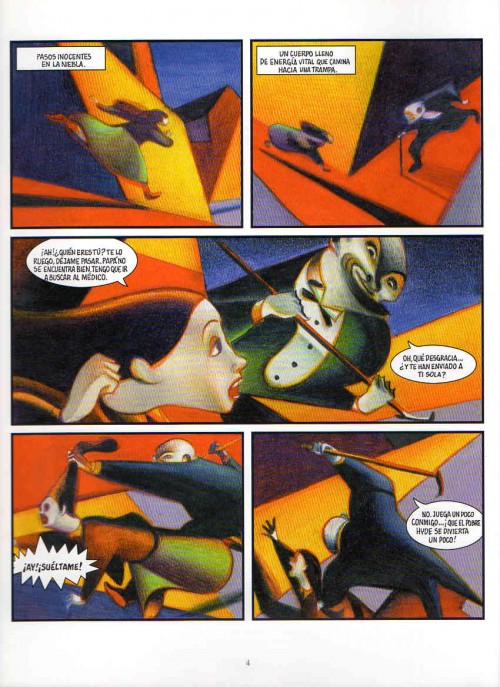

![kramsky004]()

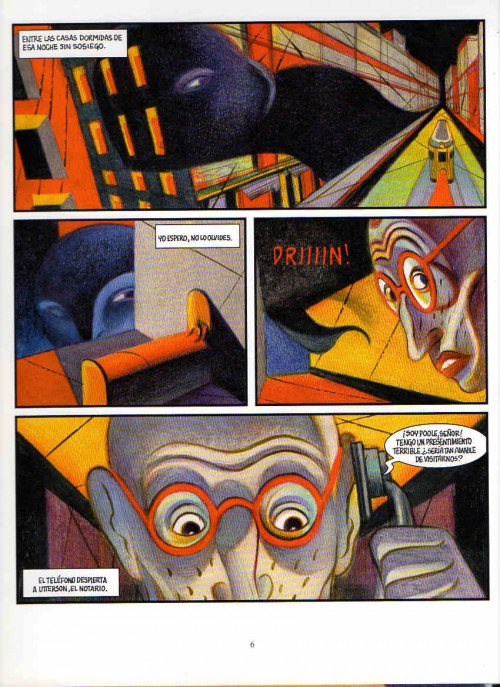

¿Es Hyde quien percibe los “pasos inocentes en la niebla” o un repentino narrador omnisciente que nos informa de lo que ya vemos? En la tercera página Hyde huye y en la cuarta vemos su sombra enorme proyectada en la ciudad, amenazando el sueño de Utterson.

![kramsky006]()

La voz que lo acompaña, sin embargo, no queda clara. Si las palabras de la primera página eran las de Jekyll repudiando a Hyde, ¿por qué oímos de pronto a Hyde? ¿O acaso es Jekyll el que sigue hablando, oculto en la consciencia de Hyde, esperando a retomar el control? También es legítimo, entonces, que nos replanteemos si en la primera página era Jekyll el que hablaba. ¿Acaso no sería el doctor un monstruo desde la perspectiva de Edward Hyde?

La identidad del narrador es menos importante que el hecho de que la polifonía es coherente con la estructura visual y retórica del comic. En la última viñeta de la primera página la voz de Jekyll/Hyde nos dice que somos bestias atrapadas en laberintos y de eso nos quiere hablar Kramsky, de los laberintos de la consciencia. En esta versión el núcleo argumentativo no reside en la simple dualidad entre el bien y el mal sino, al contrario, aborda la inseparable unidad del individuo, cuya personalidad es una síntesis compleja de todas sus pulsiones psicológicas, tanto las que puede expresar como las que debe reprimir.

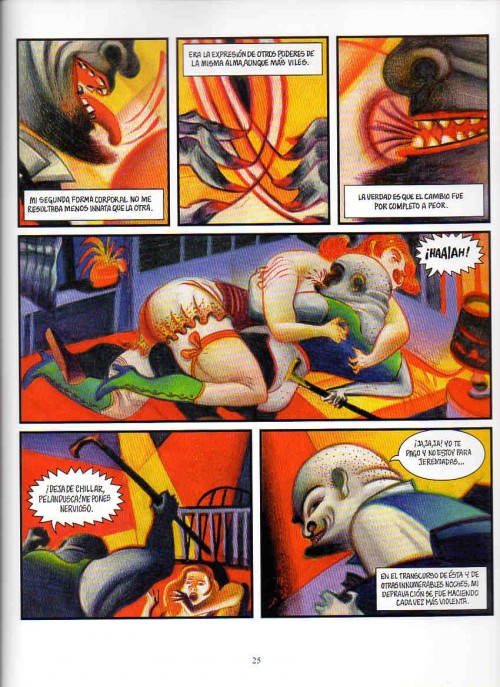

V.1. Mattotti: Un salvaje del color para liberar nuestra bestia interior

La construcción del narrador justifica la confusión de voces, la metáfora del laberinto y potencia la coherencia entre el estilo fauvista de Mattotti y el argumento de Kramsky. Si antes comentábamos que García y Olivares crean unos referentes visuales estrictamente dedicados a denotar la dualidad entre bien y mal, aquí vemos un esfuerzo sostenido por plasmar el estilo de Stevenson. Y por estilo, quede claro, no debemos entender solamente un modo de escribir, sino y ante todo un modo de mirar . Mattotti presenta el mundo simbólico del comic mediante técnicas –inherentes a su propia rutina expresiva- que se incardinan a la perfección con la lógica de Stevenson yKramsky. El fauvismo, en palabras de Gauguin, libera al color de la misión de retratar la realidad. Parece coherente utilizar un estilo que pretende romper salvajemente las ataduras del color para ilustrar un relato sobre la emancipación del monstruo interior.

Creo que merece la pena tener muy en cuenta la unidad indisoluble entre guión y grafismo porque no siempre se puede asistir a un caso de interrelación mutua tan orgánica que nos recuerda inevitablemente al cine del expresionismo alemán. Desde mi punto de vista Mattotti raya muy cerca de la perfección en esta obra y logra transmitir toda la angustia vital del guión de Kramsky. Se me ocurren muy pocos dibujantes capaces de alcanzar este nivel. Como destaca Laura Cecilia Caraballo , “El hilo conductor del álbum es la deformación o devenir informe del personaje, que Mattotti hace imagen a través del tratamiento de los cuerpos y el cromatismo.”La reflexión de Caraballo sobre Mattotti me parece excelente, así como su lectura de la oposición retórica entre cultura y salvajismo. Lamento solo que su apuesta estratégica por la desnarrativización, en sintonía con la estricta inmanencia de Deleuze, disuadiera a Caraballo de analizar con igual sutileza el guión de Kramsky.

V.2. Más allá del bien y del mal. Diseñando el laberinto de la consciencia

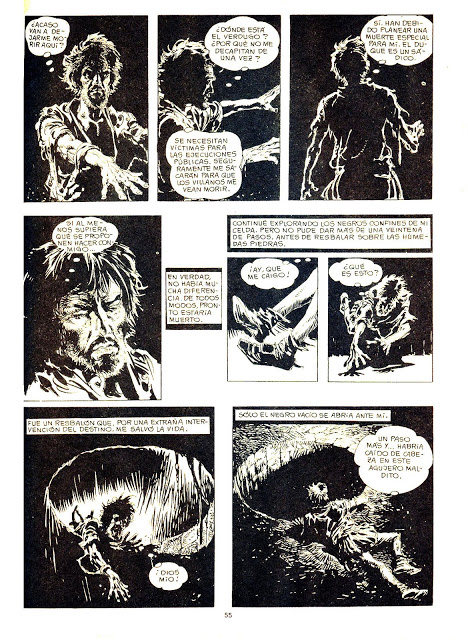

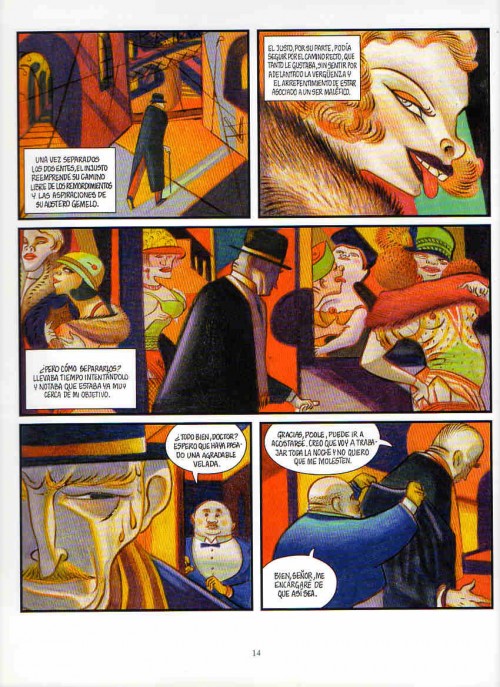

Focalizar la narración en Edward Hyde soluciona todos los problemas que Santiago García se encontró por convertir a Henry Jekyll en el único protagonista. Jekyll es un personaje pasivo al que despojamos de su dimensión psicológica si convertimos en héroe. Es cierto que strong>García insinúa que Hyde sirve de desahogo para Jekyll pero decirlo no es lo mismo que mostrarlo en acción. Convertir a Hyde en protagonista permite a Kramsky crear una subtrama en la que Jekyll financia y encubre las terribles diversiones de su versión maligna, de manera que los dos protagonistas del relato cumplen un rol activo.

En virtud de esta dimensión compleja, Jekyll se convierte en cómplice necesario de Hyde, con lo que Kramskyresuelve de golpe la cuestión de la indisolubilidad del alma humana. Si Hyde es, efectivamente, la maldad encarnada, sin matices, el doctor es capaz de vencer sus escrúpulos y financiar orgías demenciales. Jekyll goza con el sadismo y se siente culpable por hacerlo. Es decir, la separación entre ambos no ha sido simétrica: hacia un lado se ha desplazado la maldad pura, pero en el otro se ha quedado un individuo capaz del mal y del bien. No se ha extirpado la maldad como un cáncer, solo se ha creado una persona nueva a partir de un pedazo del tumor. Jekyll se transforma en un ser malvado por las noches pero por el día, cuando vuelve a ser un doctor respetable, aún lleva en su interior la esencia de Mr. Hyde.

![kramsky011]()

Gracias a este diseño tan acertado el comic consigue momentos de fusión entre el narrador y el personaje que se acercan a procedimientos específicamente literarios. Entre las páginas 13 y 14 las imágenes nos muestran pasajes de erotismo explícito que nos informan sobre los deseos ocultos de Jekyll. Aunque el doctor diga que deplora la degradación que le rodea, los lectores sabemos que su “yo” interior dirige su mirada y le pide satisfacer sus deseos reprimidos. Este tipo de percepción selectiva, que actúa sin que los personajes la hagan explícita y coloca al lector en posición de superioridad, es un detalle característico de la mejor ficción realista.

![kramsky014]()

Más tarde Hyde recorrerá estos mismos paisajes de erotismo convirtiéndolos en sexo y salvajismo descontrolados hasta alcanzar niveles atroces. Es evidente que el diseño narrativo nos obliga a plantear que Hyde no hace sino ejecutar los deseos de Jekyll. Por cierto, el salvajismo y brutalidad de Hyde son un remedo bastante apropiado del rol de Utterson. Vemos el mundo a través de las víctimas de Hyde, percibimos que las calles de Londres podrían convertirse en un laberinto de terror y nos damos cuenta de que sería imprescindible que alguien detuviera a Hyde que, en esta versión, dista mucho de ser “divertido”.

![kramsky025]()

V.3. La lección del maestro

El diseño narrativo, pese a su excelencia, pudo haberse deshilachado si Kramsky hubiera ignorado el fatal determinismo inherente a la simbiosis entre Jekyll y Hyde. Ordenemos la trama de la novela, otra vez: Jekyll crea una fórmula que le hace transformarse en un ser maligno, lo que le permite satisfacer sus oscuras perversiones sin riesgo de que le atrapen hasta que Hyde va demasiado lejos y mata a su amigo Lanyon. Si nos ceñimos a estos hechos el nacimiento de Hyde condiciona el comportamiento de Jekyll de principio a fin, hasta el punto de que Jekyll se define únicamente porque Hyde existe y actúa en función suya. Es decir, es un personaje unidimensional, sin aprendizaje verdadero, apenas un contrapunto moral que finalmente toma una decisión correcta. Las consecuencias de este determinismo las vimos en el relato de Santiago García: convertido en héroe trágico, el doctor Jekyll no tiene vida propia porque no evoluciona, solo reacciona frente a Hyde tal y como lo haría un animal ante el dolor pero jamás lleva la iniciativa. La historia deviene plana y previsible. Robert Louis Stevenson soluciona la cuestión con una fina caracterización psicológica que un guionista no tiene tiempo para desarrollar.

¿Cómo evita Kramsky este riesgo, potencialmente destructivo? La subtrama que se inventa para Jekyll está construida de manera que el doctor pueda escoger entre el placer destructivo y la cotidianeidad, evitando así que sea víctima inerme de su destino. La comunidad científica que el doctor tanto despreciaba por su estrechez de miras está siempre lista para recibirle de vuelta. Al igual que Hyde tiene un refugio en la carne de Jekyll para esconderse tras cometer sus crímenes, Jekyll podría regresar a una vida normal, que no dejaría de ser cínica e imperfecta, pero que le permitiría ser un hombre de bien. Kramsky le ofrece a Jekyll, incluso, que satisfaga sus necesidades sexuales sin necesidad de utilizar a Hyde.

¡Reparemos en este detalle! Qué maestría ha de tener un guionista, qué conocimiento tan profundo de la narrativa, para obligar a un hombre condenado a negarse a sí mismo el camino de la salvación. Jekyll pudo haber elegido a la sociedad y el sexo convencionales pero deja salir a la bestia de su interior, lo que le convierte en cómplice material y psicológico de Hyde. El hecho de que haya podido elegir restituye la profundidad del personaje: la existencia narrativa de Jekyll ya no está en función exclusiva de Hyde. El doctor es un personaje activo que, por así decirlo, se cava su propia tumba. En este punto creo que Kramsky mejora la obra de Stevenson.

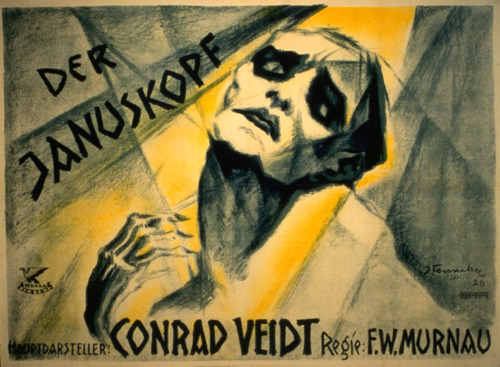

![Una de las películas perdidas de <strong>Murnau</strong>, <em>La cabeza de Jano</em>. La mirada del doctor en el magnífico cartel parece querer hablarnos de un alma torturada.]()

Una de las películas perdidas de Murnau, La cabeza de Jano. La mirada del doctor en el magnífico cartel parece querer hablarnos de un alma torturada.

Mencionemos de pasada que Utterson tiene un papel secundario de cierta envergadura en esta subtrama. Mientras que Hyde es la puerta al infierno, Utterson se recicla como personaje y se convierte en el enlace de Jekyll con la mencionada sociedad científica. El abogado y Poole, el mayordomo, se funden en la misma función e intentan llevar al doctor Jekyll por el buen camino. Este rol necesario podría recordarnos al concepto de ficelle que explicase Henry James. Decía James sobre Stackpole –Retrato de una dama- que era como las ruedas de un carruaje, que ni forman parte del cuerpo central ni se pueden guardar en su interior. Así, Utterson, en tanto enlace entre Jekyll y la sociedad, es un ficelle imprescindible para que la historia discurra con fluidez.

En el tramo final asistimos a la conclusión lógica de esta historia, que requiere invertir la disposición original del relato. En la versión de Kramsky es Hyde quien busca desesperadamente un antídoto para volver a convertirse en Jekyll y escapar de la policía. Allí donde Jekyll “se hubiera rendido”, Edward Hyde lucha sin descanso. Por encima de todo anhela seguir vivo y esto le convierte, también a él, en un ser pleno cuya experiencia nos alcanza e involucra emotivamente. Por fin caen todas las piezas del rompecabezas y comprendemos que no es posible separar a Jekyll y a Hyde. Son el mismo ser desde la infancia, el mismo ser en lo hermoso y el mismo en lo depravado. Desde el día en que nació, Hyde compartió la memoria toda de Jekyll. Son, en lo más profundo, carne de la misma carne. En palabras de Kramsky:

Mis dos formas tenían en común la memoria. Jekyll era tan responsable como un padre, Hyde más indiferente que un hijo. Pero ahora ya no tenían nada de humano. Hasta la rabia que les separaba era de la misma intensidad

Firma invitada: Julio Cesar Iglesias (Nueve párrafos)

(i) MOULY, Françoise, “The Quotable Chris Ware”, The New Yorker, 12 Oct. 2012

(ii) EISENSTEIN, Sergei, “El principio cinematográfico y el ideograma” en Teoría y técnica cinematográficas, RIALP, 2002 [1929], p.93

(iii) STEVENSON, Robert Louis, El extraño caso del Dr.Jekyll y Mr.Hyde, Madrid, 2004, pp.112-113

(iv) STEVENSON, Robert Louis, “Un comentario sobre el realismo” en El arte de escribir, Artemisa, 2006, p.61

(v) WHARTON, Edith, “Cómo contar un relato” en El arte de la ficción, El barquero, p.47

(vi) CARABALLO, Laura Cecilia, “Docteur Jekyll & Mister Hyde de Mattoti-Kramsky, el quiebre del verosímil”, Cultura, Lenguaje y Representación, VOL 10, 2012, pp. 47-64:59

(vii) Ibid., p.51

Archivado en:

Análisis de Guión,

Comic ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)